1924年,诺贝尔文学奖得主、印度大诗人泰戈尔来访紫禁城,北京方面安排鲁迅与泰戈尔会见且合照。当时中国文坛对于泰戈尔访华的评价趋于两极化,鲁迅将其访华评价为“做了一瓶香水”。 Published on:2022-07-20 15:34:18 Visited:180

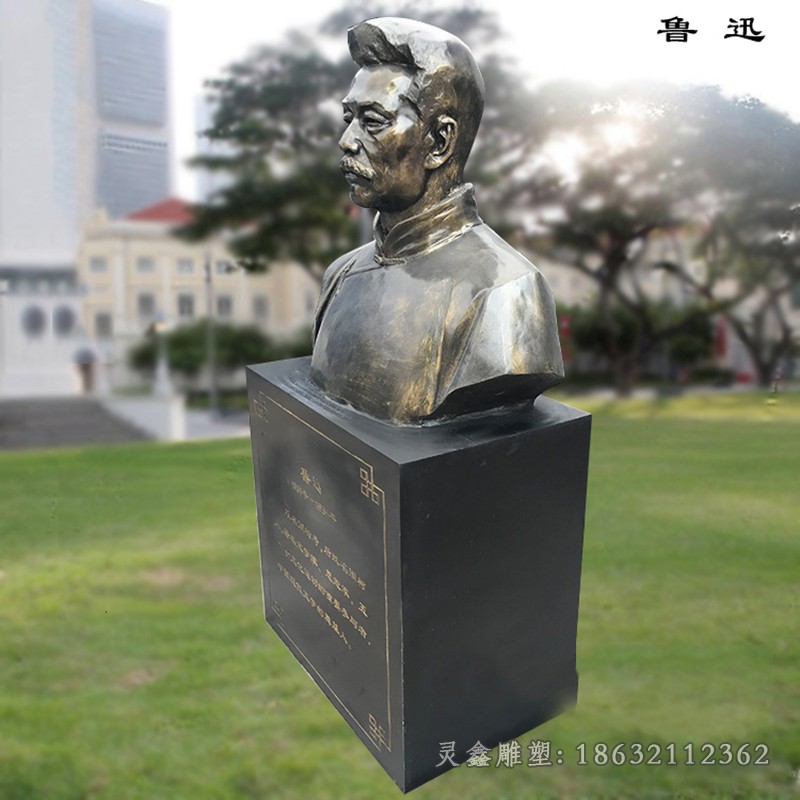

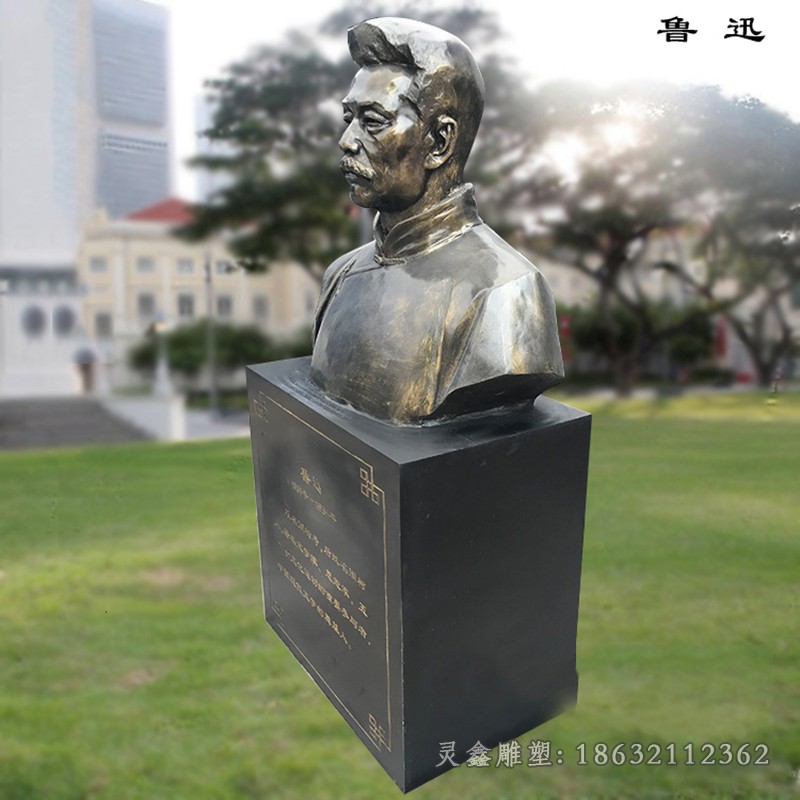

教育家鲁迅胸像校园铜雕

教育家鲁迅胸像校园铜雕

鲁迅共做了14年的中华民国政府公务员,级别是荐任,机关是教育部,单位是社会教育司(司长是夏曾佑),历任第1科科长和佥事(辅助司长的高级幕僚)。主要的业绩有:担任国语统一会教育部代表,协调制定注音字母(与马裕藻、朱希祖、许寿裳、钱稻孙共同提议并执笔文案“统一读音,不过改良反切,故以合于双声叠韵的简笔汉字最为适用”);与钱稻孙、许寿裳2位科长合作中华民国国徽设计案,执笔《致国务院国徽拟图说明书》(说明书全文详见2005年版《鲁迅全集》);并设计了当时北京大学的校徽,系“北大”二字的美术字体;分管图书情报业务:督导京师图书馆(后来的北京图书馆,现在的中国国家图书馆)等。直到被教育部时任署总长章士钊免职为止。

为此鲁迅向中华民国平政院提起行政诉讼并胜诉,依法可以复职,但他选择离开政府体系。好友易培基接任教育总长后签署了让佥事周树人复职的命令,并以兼国立北京女子师范大学校长身份发出新的教授聘书,1926年三·一八惨案爆发后,易培基等都被中华民国临时执政段祺瑞通缉了(注:鲁迅并没有被通缉)。蔡元培将教育部改革为大学院期间,鲁迅被蔡元培聘为大学院“特约撰述员”,每月工资300圆。大学院改回教育部后,这笔工资名义改为“教育部编译费”,仍按月支付。1932年起,鲁迅不再兼任教育部“特约编译”。

城市铜雕是城市之魂,凝聚着一个城市的历史与文化,体现着整个城市的精神面貌与综合实力,是彰显城市形象、精神、文化的一种重要手段。城市铜雕制作应立足于淄博丰厚的历史人文资源,着眼于智慧型、创新型城市的新定位。体现国际范、民族味和淄博特色。既要有厚重的历史感,又要有与时俱进的时代感,既要挖掘淄博历史文化资源,又要借鉴国内外大型城市铜雕理念,融入国际元素,展现淄博文化名城新形象。城市铜雕是铜雕艺术的一种表现形式,也是一种公共空间的造型艺术,除了需投入铜雕家个人的技艺、感情外,还需要与城市的公共文化相结合,今天,城市铜雕作为一座城市精神的物象代表,往往在城市美中起到画龙点睛的作用。